你是不是常常聽到工程師或技術圈的朋友在聊「串接 API」、「設定 Webhook」,然後覺得一頭霧水,好像在聽什麼火星文?「啊不就是把兩個 App 的資料連在一起嗎?有需要搞得這麼複雜嗎?」

嘿,如果你有這種想法,那你來對地方了!API 和 Webhook 的確是現代軟體開發中,讓不同應用程式能夠互相溝通、協同作戰的兩大核心技術。但它們的運作方式和應用場景,其實有著天壤之別。

搞懂這兩者的差異,不只是工程師的功課。對於行銷人員、產品經理,甚至是想用 No-code 工具打造自動化流程的創業者來說,理解它們的核心概念,能幫助你更精準地規劃產品功能、優化工作流程,甚至在與技術團隊溝通時,能說出讓他們驚豔的「行話」。

這篇文章,我會用最白話、最貼近生活的比喻,帶你一次搞懂 API 和 Webhook 這對看似兄弟、實則各有所長的「神隊友」,讓你徹底明白它們是什麼、差在哪,以及你該在什麼時候派出哪一位上場!

什麼是 API?把它想像成一家餐廳的「服務生」

API,全名是 Application Programming Interface,中文叫做「應用程式介面」。 聽起來很硬?我們先別管這些專有名詞。

你可以把 API 想像成一家餐廳裡的「服務生兼菜單」。

假設你(使用者)走進一家餐廳(一個應用程式,例如 Google Maps),你不會自己衝進廚房(伺服器後台)跟廚師說你要吃什麼,對吧?你會先看菜單(API 文件),上面寫著這家餐廳提供哪些菜色(可用的功能)、需要多少錢(請求參數)。

接著,你跟服務生(API 本身)點了一份「宮保雞丁」(發出一個 API Request),服務生會把你的訂單用廚房聽得懂的方式寫下來,送進廚房(伺服器)。廚房做好菜後,再由服務生端回你的桌上(回傳 API Response)。

整個過程,你不需要知道廚房內部如何運作、食譜是什麼,你只需要透過「服務生」這個標準化的介面,就能順利取得你想要的服務(餐點)。

這就是 API 的核心精神:它定義了一套標準化的「請求」與「回應」規則,讓一個應用程式(客戶端)可以去取得另一個應用程式(伺服器)的功能或資料,而不需要知道對方內部的複雜程式碼是怎麼寫的。

API 的運作模式是「請求驅動 (Request-Driven)」,也就是說,一定是你主動開口問,服務生才會去廚房幫你拿東西。你不問,他就不會動。這種模式也常被稱為「輪詢 (Polling)」,就像你每隔五分鐘就叫一次服務生,問他:「我的菜好了沒?」

API 的常見應用:

- 天氣預報 App:你的手機 App 透過天氣 API,向中央氣象局的伺服器「請求」你所在地區的最新天氣資料。

- 電商網站刷卡:當你在 PChome 結帳時,網站透過金流 API,將你的信用卡資訊和訂單金額「請求」傳送給銀行,銀行處理完後「回應」授權成功或失敗的結果。

- Google 登入:許多網站讓你用 Google 帳號快速登入,這就是透過 Google 的登入 API,你的網站向 Google「請求」驗證使用者身份。

什麼是 Webhook?把它想像成「快遞到貨通知」

如果說 API 是你需要主動去問的服務生,那 Webhook 就是會自動通知你的系統。

你可以把 Webhook 想像成「快遞到貨通知」的簡訊。

你網購了一個包裹,你不會每小時都打電話去物流中心問:「我的貨到了沒?」(這就是 API 的輪詢模式,很沒效率)。你會在下單時,就把你的手機號碼(Webhook URL)留給店家。

當包裹送達你指定的便利商店(一個事件發生了)時,物流系統就會自動發一封簡訊(傳送 Webhook Payload)到你的手機,告訴你:「您的包裹已送達!」

這就是 Webhook 的核心精神:它是一種「事件驅動 (Event-Driven)」的溝通方式。 你先在 A 系統設定好,告訴它:「當某某事件發生時,請你自動把資料送到我指定的 B 系統的這個網址。」從此以後,只要事件一觸發,資料就會像被推播一樣,即時地從 A 系統送到 B 系統,完全不需要 B 系統一直去問。

因為資料流向是從外部「鉤」進你的系統,所以稱為 Webhook(網路鉤子)。也有人稱它為「反向 API (Reverse API)」,因為方向跟傳統 API 相反。

Webhook 的常見應用:

- 電商訂單通知:當你的 Shopify 網站有新訂單成立時,自動透過 Webhook 發送一條訊息到你的 Slack,通知團隊成員即時處理。

- 電子報訂閱:當有新用戶在你的網站上填寫表單訂閱電子報時,自動透過 Webhook 將他的 Email 加到 Mailchimp 的訂閱者清單中。

- CI/CD 自動化:當工程師把新的程式碼推送到 GitHub(事件),GitHub 就會透過 Webhook 通知 Jenkins 或類似的自動化伺服器,觸發自動化測試與部署流程。

API vs. Webhook 終極比較:一張表看懂關鍵差異

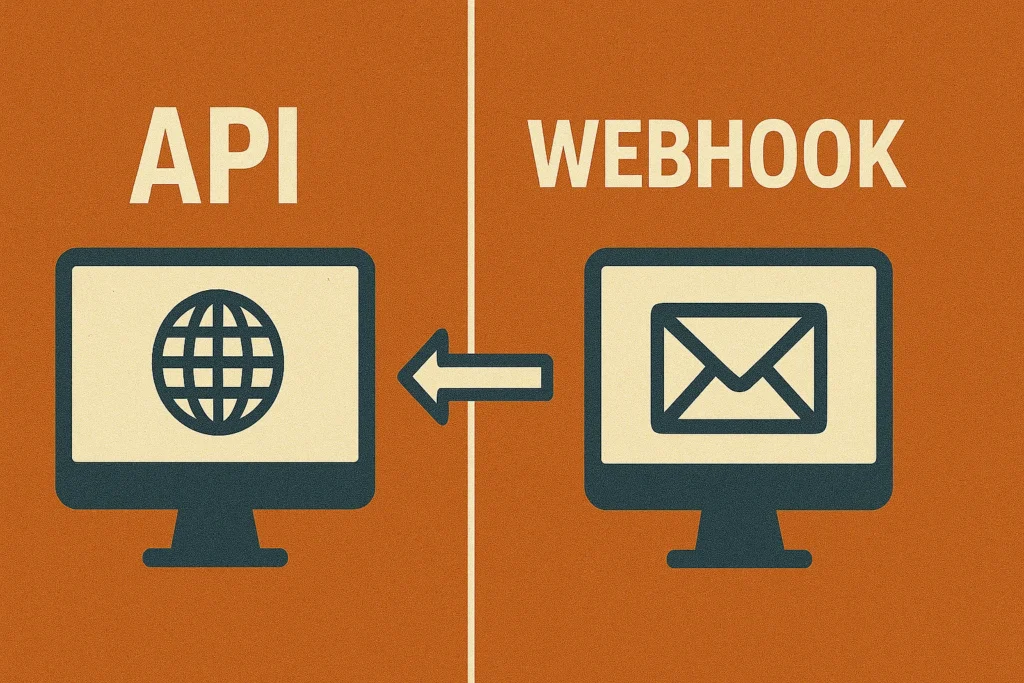

聊了這麼多,我們來做個總整理。API 和 Webhook 最大的差異在於「誰是主動方」。

| 比較項目 | API (應用程式介面) | Webhook (網路鉤子) |

| 溝通模式 | 請求-回應 (Request-Response) | 事件驅動 (Event-Driven) |

| 誰是主動方 | 你的應用程式 (Client) 主動發出請求 | 外部服務 (Server) 偵測到事件後主動推送 |

| 數據同步 | 輪詢式 (Polling),需要定時去拉取資料 | 即時性 (Real-time),事件發生時立即通知 |

| 比喻 | 去餐廳點餐的服務生 | 快遞到貨的通知簡訊 |

| 資源消耗 | 較高,頻繁的輪詢會消耗雙方資源 | 非常低,只有在事件發生時才通訊 |

| 通訊方向 | 雙向 (Bi-directional),有請求有回應 | 單向 (Uni-directional),從外部服務推送到你的應用 |

| 設定複雜度 | 較高,需要閱讀文件、處理驗證、管理金鑰 | 相對簡單,通常只需提供一個接收資料的 URL |

我該用 API 還是 Webhook?情境選擇指南

看到這裡,你可能會問:「那我到底該用哪一個?」

這個問題的答案是:「看你的需求是什麼。」它們不是互相取代的關係,而是解決不同問題的工具,而且常常會搭配使用。

你應該使用 API 的情境:

- 你需要主動去「增、刪、改、查」資料時:例如,你想開發一個工具,去「抓取」某個網站的產品列表、去「新增」一筆客戶資料到 CRM、去「更新」一個訂單的狀態。只要是你的應用程式需要主動去對另一個系統進行操作,就該用 API。

- 資料不常變動,或你不在乎即時性:例如,你只需要每天凌晨同步一次匯率,那麼寫個排程定時去呼叫 API 就足夠了,不需要用到 Webhook。

- 需要複雜的雙向溝通時:當你的請求需要對方伺服器進行複雜運算,並回傳一個詳細的結果時,API 的請求-回應模式是最好的選擇。

你應該使用 Webhook 的情境:

- 你需要「被動地」接收即時通知時:這是 Webhook 最典型的應用場景。任何「當…發生時,就…」的需求,例如:當用戶付款成功時,就自動寄出發票;當客服信箱收到新郵件時,就自動在 Trello 新增一張卡片。

- 你想節省系統資源時:如果你用 API 不斷地去輪詢「訂單成立了沒?」,會造成雙方伺服器巨大的浪費。改用 Webhook,就能讓系統在沒事的時候好好休息,有事的時候再被叫醒,效率天差地遠。

- 你想串接兩個沒有直接整合的服務時:很多 No-code 自動化工具(如 Zapier, Make, n8n)的核心就是 Webhook。它們提供一個 Webhook URL 作為「中間人」,讓你可以把 A 服務的事件通知,轉發給 B 服務去執行特定動作。

結語:學會善用 API 與 Webhook,打造你的數位超能力

API 和 Webhook 是數位世界中資訊流動的血管與神經。API 像是我們的手腳,讓我們可以主動去探索、去操作、去拿取我們需要的東西;而 Webhook 則像是我們的感覺神經,讓我們可以即時地感知到外部世界的變化,並做出反應。

對於一個現代的數位工作者而言,即便你不是工程師,理解這兩者的基本運作原理,都能為你帶來巨大的優勢。它能讓你更有效率地與技術團隊合作,也能讓你更深刻地理解你所使用的各種軟體工具是如何運作的,甚至能啟發你利用 No-code 工具,打造出專屬於你自己的、高效的自動化工作流程。

希望這篇文章,已經成功地為你解開了對 API 和 Webhook 的疑惑。下次再聽到這兩個詞,你不但不會再害怕,反而能自信地說出:「嗯,這個需求很即時,我們應該用 Webhook 來做會更有效率!」